「スマホで簡単に月収50万円」「たった1日10分の作業で不労所得」──そんな魅力的な言葉に惹かれて副業を始めたものの、高額な情報商材やサポート費用を支払った後、まったく稼げずに終わってしまった。

そんな経験をお持ちではありませんか。

国民生活センターの統計によれば、副業や情報商材に関するトラブルの相談件数は年々増加しており、深刻な消費者問題となっています。

こうした副業詐欺の被害総額は推計で年間数十億円規模に上るとされています。

しかし、ここで諦める必要はありません。

適切な法的手段と専門家のサポートを活用すれば、支払ってしまったお金を取り戻せる可能性は十分にあります。

この記事では、副業詐欺の被害に遭ってしまった方が、どのような手段で返金を実現できるのか、その具体的な方法と実際の成功事例を詳しく解説していきます。

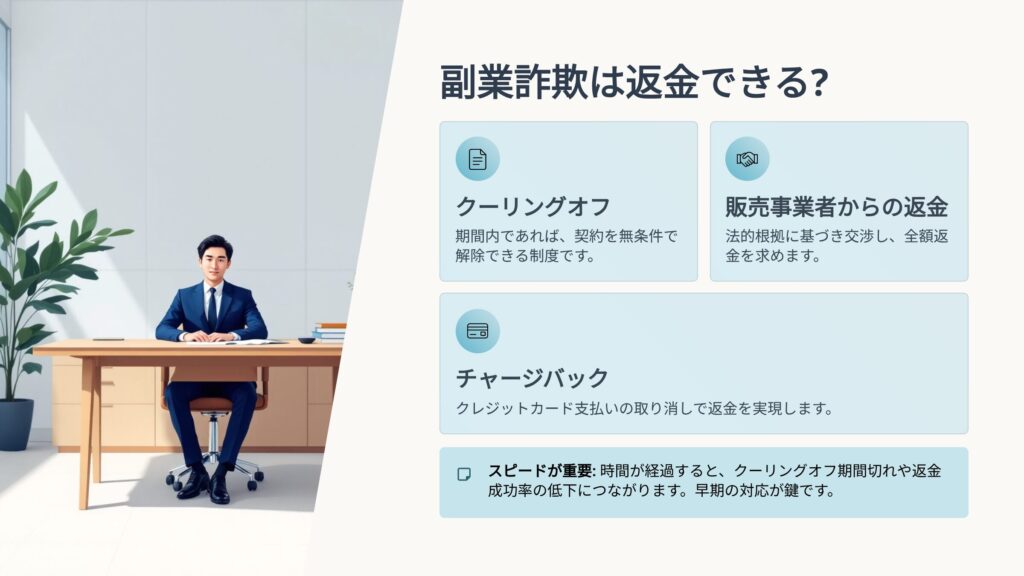

副業詐欺は返金できる?返金の可能性はあります!

副業詐欺にあった場合、支払ったお金は返金される可能性があります。

実際に副業詐欺を専門に、解決のお手伝いをしている私の経験だけでも2,000件以上の返金実績があり、以下のような形で返金されています。

- クーリングオフ

- 販売事業者からの返金

- チャージバック(クレジット支払いの取り消し)

とはいえ、もちろん相手(販売事業者)も騙しているとは認めませんので、返金は簡単ではないのも事実です。被害者本人が和解交渉(返金交渉)する場合は尚さらです。

それでも泣き寝入りする必要はありません。この先でご紹介する返金方法がお役に立つはずです。ぜひ参考にされてください。

副業詐欺への返金対応はスピードが大事

副業詐欺は返金される可能性がありますが、返金対応はスピードが大事です。

取引(契約や購入)から時間が経過するほど、以下のような状態になるからです。

- クーリングオフ期間が過ぎる

- 返金成功の確率が下がる

- 返金成功時の返金額が下がる

- チャージバック(クレジット支払いの取り消し)の申請期限が過ぎる

- 販売事業者が会社をたたんでしまう など

また、主な返金方法の手段に「チャージバック(クレジット支払いの取り消し)」「支払停止の抗弁を主張する(クレジットカードの支払停止)」があります。

上記の方法は、クレジットカード会社には使えても、消費者金融には使えません。そのため、副業詐欺の支払いを消費者金融で借りて行った方は、早めに返金対応を進めたいところです。

司法書士

石田 智嗣

今すぐに専門家に相談したい方は、お気軽にご相談ください。

当事務所「司法書士法人ライトストーン法務事務所」は副業詐欺を専門にしています。解決実績も2,000件以上あるためお力になれるはずです。

>> 無料相談・お問い合わせはこちら

副業詐欺の返金確率は「支払い方法」が関係する

副業詐欺の返金を目指す上で、実は最も重要なのが「どのような方法で支払ったか」という点です。

支払い方法によって利用できる法的手段が異なり、返金の確率も大きく変動します。

当事務所での実務経験から、支払い方法別の返金成功率には明確な傾向が見られ、プリペイドカード(ネットライドキャッシュ、ビットキャッシュ、セキュリティーマネーなど)、クレジットカードによる支払いだと回収率が高くなる傾向にあります。(あくまで目安であり、個別の事案により異なります)。

ただし、Amazonギフトカードは運営元が開示に応じないため返金が困難な点には注意が必要です。

クレジットカード払いは「支払停止の抗弁」が使える

クレジットカードで支払った場合は、割賦販売法第30条の4に基づく「支払停止の抗弁」という強力な権利を行使できます。

これは、購入した商品やサービスが契約内容と異なっていたり、事業者が約束を守らなかったりした場合に、カード会社に対して支払いを停止してもらえる制度で、分割払いまたはリボ払いで、かつ購入金額が4万円以上(リボ払いは3万8千円以上)の場合に利用可能です(参考:一般社団法人日本クレジット協会)。

具体的な手続きとしては、カード会社に「支払停止等の抗弁の申出書」を提出し、事業者とのトラブルを証明する資料(契約書、メールのやり取り、広告など)を添付することで、カード会社が調査を実施し、問題があると判断されれば以降の引き落としを停止してくれ、すでに支払った分についても事業者との交渉次第で返金される可能性があります。

銀行振込は「振り込め詐欺救済法」が鍵

銀行振込の場合は、一度送金すると基本的に取り消しができませんが、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(通称:振り込め詐欺救済法、2008年6月施行)を活用することで対応できます。

この法律により、詐欺業者の口座を凍結し、残高がある場合には被害者に分配される仕組みが整備されており(参考:一般社団法人全国銀行協会)、まず警察に被害届を提出し、その上で振込先の金融機関に「被害申告」を行うことで、金融機関が調査の上、詐欺の疑いがあると判断すれば口座を凍結し、その後、被害者からの申請に基づいて残高を分配する手続きが行われます。

この方法で返金されるのは口座に残高がある場合に限られるため、詐欺業者がすでに資金を引き出してしまっているケースでは回収が難しくなりますが、早期に対応すれば資金が残っている可能性が高まるため、被害に気づいたらすぐに警察と金融機関に連絡することが極めて重要です。

QRコード決済・電子マネーでの支払いの注意点

電子マネーでの支払いの場合、PayPayやLINE Pay、楽天ペイなどのQRコード決済は個人間送金機能を悪用した詐欺に使われることが増えており、送金した時点で取引が完了してしまうため返金は基本的に困難ですが、電子マネーの運営会社に詐欺被害を報告し、相手のアカウントを凍結してもらうことで、少なくとも追加被害を防ぐことはできます。

プリペイドカード型電子マネーについては、ネットライドキャッシュ、ビットキャッシュ、セキュリティーマネーなどは比較的返金対応が良好ですが、Amazonギフトカードは運営元が情報開示に応じないケースが多く返金が困難です。

プリペイドカードの場合、ひらがなIDの権限を詐欺業者に渡してしまうと、すぐに使用されてしまうリスクがあるため、被害に気づいた段階で速やかに発行会社に連絡し、カードの利用停止を依頼することが重要です。

現金手渡しは証拠の有無が成否を分ける

現金手渡しの場合は、現金での直接取引は証拠が残りにくく、相手の身元確認も不十分なケースが多いため返金請求が非常に困難ですが、相手の氏名や連絡先、会った場所などの情報を記録していれば、それを手がかりに相手を特定し、法的手段を取ることは可能であり、契約書や領収書、メッセージのやり取りなど、わずかでも証拠があれば、それを活用して交渉を進めることができます。

会った場所が事務所や店舗であれば、その場所の賃貸契約情報などから相手の実態を追跡できる場合もありますし、詐欺罪(刑法第246条)で警察に被害届を提出することで、捜査が進めば相手を特定できる可能性があります(参考:警察庁「詐欺被害に遭ったら」)。

仮想通貨払いも専門的対応で道が開ける

なお、混同されがちですが「仮想通貨詐欺」(仮想通貨そのものへの投資詐欺)と「仮想通貨での支払い」(副業サービスの料金を仮想通貨で払うこと)は全く別物であり、前者は回収がほぼ不可能ですが、後者は現金払いと同様の手段で返金交渉が可能です。

仮想通貨での支払いについても、一見すると追跡が困難に思えますが、ブロックチェーン上の取引記録は公開されているため、専門家が解析することで資金の流れを追跡し、相手の特定につながることもあります。

仮想通貨での決済を伴う副業詐欺の場合、資金決済法や金融商品取引法違反に該当する可能性もあり、警察が捜査に乗り出すケースもあります(参考:金融庁「暗号資産に関するトラブルにご注意ください」)。

支払い方法に応じた戦略選択が返金成功率を左右する

このように、支払い方法によって返金の戦略と可能性は大きく異なりますが、どの支払い方法であっても、諦めずに適切な手段を講じることが重要であり、特に専門家のサポートを受けることで、個人では気づかない法的手段や交渉のテクニックを活用でき、返金の可能性を大きく高めることができます。

プリペイドカード型電子マネーを使った詐欺被害については、「ビットキャッシュ詐欺が横行?被害回復・再発防止完全ガイド」で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

いずれの支払い方法においても、早期対応が返金成功の鍵となりますので、被害に気づいたらすぐに当事務所のような専門家や関係機関に相談することをお勧めします

このように、支払い方法によって返金の戦略と可能性は大きく異なりますが、どの支払い方法であっても、諦めずに適切な手段を講じることが重要であり、特に専門家のサポートを受けることで、個人では気づかない法的手段や交渉のテクニックを活用でき、返金の可能性を大きく高めることができます。

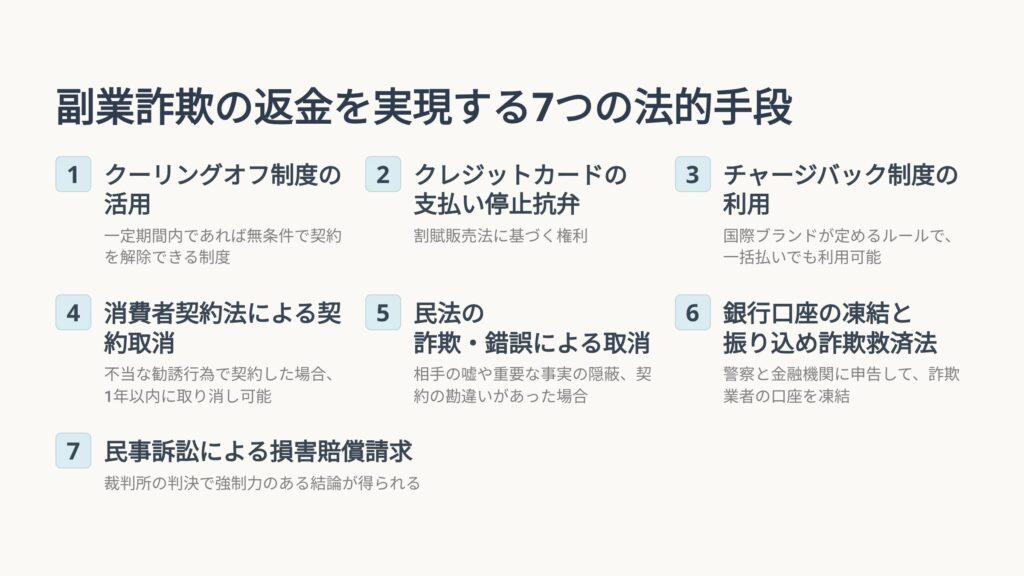

副業詐欺の返金を実現する7つの法的手段

副業詐欺の被害に遭った場合、法律はあなたの権利を守るための様々な手段を用意しています。

ここでは、実際に返金を実現するために使える7つの法的手段を、具体的な条件と成功率とともに解説します。

第一の手段:クーリングオフ制度の活用

クーリングオフは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる強力な制度です。

副業詐欺の多くは特定商取引法の規制対象となる取引類型に該当し、クーリングオフが可能なケースが少なくありません。

特に「連鎖販売取引(マルチ商法)」に該当する副業の場合、契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフができます。

これは友人や知人を勧誘して組織を作り、その人数や売上に応じて報酬が得られる仕組みの副業が該当します。

たとえサービスや商品を一部使用していても、期間内であれば無条件で解除でき、支払った金額の全額返金を求めることができます。

「業務提供誘引販売取引」も副業詐欺で多く見られる類型です。

これは「この商材を使えば仕事を提供する」「このノウハウを学べば稼げる仕事を紹介する」といった形で、仕事の提供を条件に商品やサービスを販売する取引です。

この場合も、契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフが可能です。たとえば「せどりツールを購入すれば仕入れ先を紹介する」「Webデザインの教材を買えば案件を斡旋する」といった副業がこれに当たります。

「訪問販売」や「電話勧誘販売」の形態で契約した副業は、8日間のクーリングオフ期間があります。

自宅に営業マンが訪問してきて契約した場合や、電話で勧誘されて申し込んだ場合がこれに該当します。

クーリングオフの手続きは、書面(郵便やFAX、電子メール)で事業者に通知することで行います。

「契約を解除します」という明確な意思表示と、契約日、商品名、契約金額などを記載し、内容証明郵便で送るのが確実です。

事業者が「クーリングオフはできない」と主張してきても、法律上の要件を満たしていれば、その主張は無効です。

実際、ライトストーン法務事務所では、事業者が拒否したケースでも適切な法的手続きにより、返金を実現しているケースもあります。

実際に、情報商材詐欺被害にあわれた方でクーリング・オフが成功し100%回収できた事例がライトストーン法務事務所ではあります。

本記事の後半ではそのような事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

第二の手段:クレジットカードの支払い停止抗弁

前述の通り、クレジットカードで支払った場合、割賦販売法に基づく「支払い停止の抗弁」という権利を行使できます。

この権利は、商品やサービスに問題があった場合、カード会社への支払いを拒否できるというものです。

この制度が使える条件は、支払い金額が4万円以上(リボ払いは3万8千円以上)であること、そして分割払いやリボ払い、ボーナス一括払いなどの方法で支払っていることです。

一括払いの場合は原則として使えませんが、その場合でも次に説明する「チャージバック」という手段があります。

支払い停止の抗弁を使う際には、カード会社に対して「支払い停止の理由」を説明する必要があります。

具体的には、契約内容と実際に提供されたサービスが異なること、約束された効果がまったく得られなかったこと、事業者と連絡が取れなくなったことなどを、証拠とともに示します。

カード会社は調査を行い、正当な理由があると認められれば、以降の支払いを停止してくれます。

この手続きの重要なポイントは、まだ支払いが完了していない段階で行うことです。

すでに全額を支払い終えてしまっている場合、支払い停止の効果は期待できませんが、それでもカード会社を通じて事業者との交渉を有利に進められる可能性があります。

第三の手段:チャージバック制度の利用

チャージバックは、クレジットカードの不正利用や、商品・サービスが提供されなかった場合に、カード会社が支払いを取り消してくれる制度です。国際ブランド(VISAやMasterCardなど)が定めているルールで、一括払いの場合でも利用できる点が支払い停止の抗弁との大きな違いです。

チャージバックが認められるケースとしては、商品が届かない、説明と全く異なる内容だった、事業者が倒産・廃業して連絡が取れないなどの状況があります。

副業詐欺の場合、「稼げると説明された副業教材を買ったが、中身は無価値な情報だけで、約束されたサポートも提供されなかった」といった状況であれば、チャージバックの対象となる可能性があります。

手続きとしては、カード会社に連絡し、チャージバックを申請します。

カード会社は国際ブランドのルールに基づいて調査を行い、正当と認められれば支払いを取り消し、利用者の口座に返金されます。

調査期間は一般的には3~4ヶ月ほどで、追加の資料提出等を求められることもあります。

調査の結果、主張が認められると通知とともに返金もしくは請求の取り消しが行われます。

ただし、チャージバックには期限があり、多くの場合、取引日から120日以内に申請する必要があるため、早めの対応が重要です。

詳しくは「【副業詐欺】クレジットカードで支払いをしてしまった!返金はできる?」をご覧ください。

第四の手段:消費者契約法による契約取消

消費者契約法は、事業者が不当な勧誘行為を行った場合に、消費者が契約を取り消せることを定めています。

副業詐欺でよく見られる「断定的判断の提供」「不利益事実の不告知」「不退去・退去妨害」などは、この法律で規制される行為です。

「断定的判断の提供」とは、「絶対に稼げる」「確実に月収100万円」など、将来の不確実な事項について断定的な説明をすることです。

副業で得られる収入は、本人の努力や市場環境など様々な要因に左右されるため、誰にでも確実に稼げるという保証はできません。

それにもかかわらず断定的な説明をして契約させた場合、その契約は取り消すことができます。

「不利益事実の不告知」は、契約の重要な事項について、消費者に不利益な事実を故意に告げなかったり、嘘を言ったりすることです。

たとえば「初期費用だけで始められる」と説明しながら、実際には追加で高額な費用が必要だったり、「簡単な作業だけ」と言いながら、実際には専門的なスキルや長時間の作業が必要だったりするケースがこれに当たります。

これらの不当な勧誘行為によって契約してしまった場合、それに気づいてから1年以内(契約から5年以内)であれば、契約を取り消して返金を求めることができます。

取消の意思表示は書面で事業者に通知し、同時に返金を請求します。

事業者が応じない場合は、法的手続きに進むことになりますが、消費者契約法の取消権は非常に強力で、裁判になっても消費者側が有利に進められるケースが多くあります。

第五の手段:民法の詐欺・錯誤による取消

民法は、詐欺によって契約した場合や、重要な事項について勘違い(錯誤)があった場合に、契約を取り消せることを定めています。

詐欺による取消(民法96条)は、相手が嘘をついたり重要な事実を隠したりして、それによって契約してしまった場合に使えます。

副業詐欺の場合、「過去の受講生全員が月収50万円以上稼いでいる」といった虚偽の実績を示されて契約したケースなどがこれに当たります。

詐欺による取消は、それに気づいてから5年以内(契約から20年以内)であれば行うことができます。

錯誤による取消(民法95条)は、契約の重要な部分について勘違いがあり、その勘違いがなければ契約しなかったであろう場合に使えます。

たとえば「Webデザインの副業」だと思って契約したのに、実際には商品の売買を繰り返す転売ビジネスだったというように、契約の本質的な内容について誤解があった場合です。

錯誤による取消も、5年以内(契約から20年以内)に行う必要があります。

これらの民法の規定に基づく取消は、消費者契約法よりも適用範囲が広く、様々なケースで使える可能性があります。ただし、「錯誤に重大な過失があった場合」は取消が認められないという制限があるため、契約時に合理的な注意を払っていたことを示す必要があります。

第六の手段:銀行口座の凍結と振り込め詐欺救済法

銀行振込で支払ってしまった場合でも、詐欺業者の口座を凍結させることで、被害金の一部または全部を回収できる可能性があります。

これは「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」、通称「振り込め詐欺救済法」に基づく手続きです。

まず警察に被害届を提出し、次に振込先の金融機関に「被害申告」を行います。

金融機関が調査して詐欺の疑いがあると判断すれば、その口座を凍結します。

口座が凍結されると、60日間の公告期間を経て、残高がある場合には被害者への分配手続きが始まります。

被害者は分配申請書と必要書類を提出し、審査を経て分配金を受け取ることができます。

この手続きのポイントは、スピードです。

詐欺業者は入金された資金をすぐに引き出すことが多いため、被害に気づいたらできるだけ早く警察と金融機関に連絡することが重要です。

実際、被害から24時間以内に口座凍結の手続きを開始したケースでは、資金が残っている確率が高く、返金の成功率も大幅に上がります。

第七の手段:民事訴訟による損害賠償請求

これまで説明した手段で解決しない場合、最終的には民事訴訟を提起して、裁判所の判決によって返金を求めることができます。

訴訟では、契約の無効・取消や、債務不履行、不法行為に基づく損害賠償請求などの法的根拠を主張します。

訴訟のメリットは、裁判所の判決という強制力のある結論が得られることです。

判決が確定すれば、相手が任意に支払わない場合でも、強制執行によって財産を差し押さえることができます。

また、訴訟を提起すること自体が相手にプレッシャーを与え、訴訟外での和解交渉が進展するケースも多くあります。

一方、訴訟にはデメリットもあります。

時間がかかること、弁護士費用などの費用負担が大きいこと、相手の住所や氏名が正確にわからないと訴訟を起こせないことなどです。

ただし、被害額が比較的少額(60万円以下)の場合は、簡易裁判所の「少額訴訟」という簡便な手続きを利用でき、原則として1回の審理で判決が出るため、時間と費用を抑えられます。

また、訴訟に勝っても相手に資力がなければ回収できないという問題もあります。

そのため、訴訟を起こす前に、相手の資力や財産状況を可能な範囲で調査しておくことが重要です。

これら7つの法的手段は、それぞれ使える条件や効果が異なります。

ライトストーン法務事務所では、副業詐欺にあった方にとって最善の返金手段についてご提案をし、1円でも多く返金できるよう対応させていただきます。

もし、詐欺で金銭被害があったと思われた方はぜひライトストーン法務事務所までご相談ください。

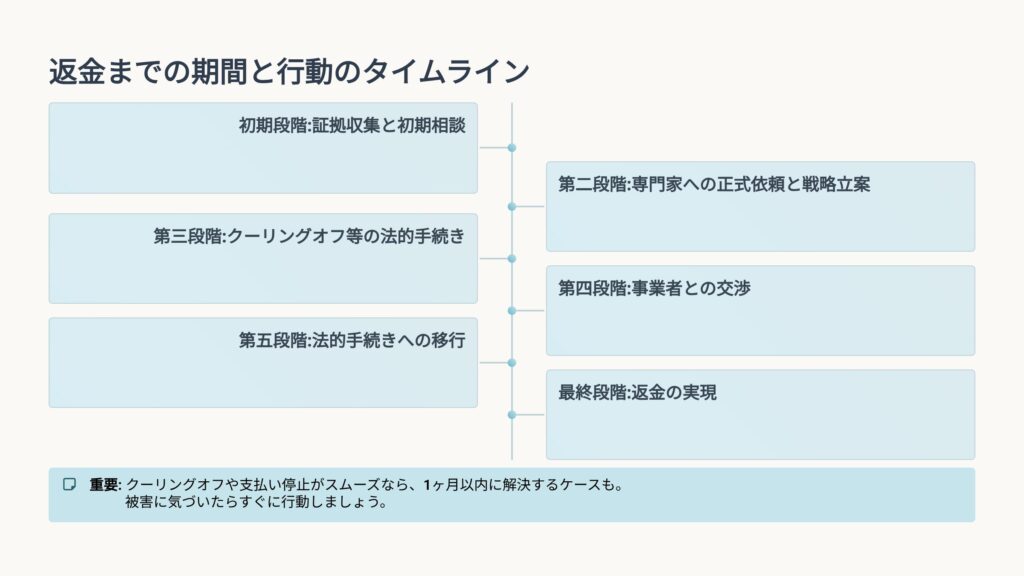

返金までの期間と行動のタイムライン

副業詐欺の被害に遭ってから実際に返金を受けるまでには、いくつかの段階があります。

ここでは、標準的なケースでの返金までのタイムラインを、具体的なアクションとともに解説します。

初期段階:証拠収集と初期相談

副業詐欺の被害に気づいたら、まず最初にすべきことは証拠を集めることです。

慌てて自分で事業者に連絡する前に、冷静に証拠を整理しましょう。

具体的には、

- 契約書や申込書、規約などの書面

- 事業者とのメールやLINE、SNSのやり取りのスクリーンショット

- 広告やウェブサイトの魅力的な謳い文句の記録(ページ全体をPDFで保存するのが望ましい)

- 支払いの証明(銀行の振込明細、クレジットカードの利用明細、領収書など)

- 提供された商品やサービスの内容がわかるもの(ダウンロードした教材、受講した動画の一覧、実際の作業内容の記録など)

を集めます。

これらの証拠は、後の交渉や法的手続きで非常に重要な役割を果たします。

特に、事業者の誇大広告や虚偽の説明を証明できる資料は、消費者契約法や詐欺取消の根拠となります。

証拠を集めたら、すぐに専門家に相談しましょう。

なお、不安でしたら、証拠収集の前に専門家に相談してどういうものが必要なのか聞いてみるのも大事です。

ライトストーン法務事務所では相談は無料で受けられるので、自分のケースでどのような対応が可能かを知ることができます。

お気軽にご相談ください。

第二段階:専門家への正式依頼と戦略立案

初期相談の結果、返金の可能性があると判断された場合、専門家に正式に依頼します。

司法書士法人ライトストーン法務事務所では、基本的に着手金無料で依頼を受け付けており、成功報酬制のため、返金が実現しなければ費用の負担がありません。

専門家は、集めた証拠を精査し、どの法的手段が最も効果的かを判断します。

クーリングオフが使えるケースなのか、クレジットカードの支払い停止を優先すべきか、民事訴訟まで見据えるべきかなど、個別の状況に応じた戦略を立てます。

また、相手事業者の調査も行います。登記情報などを調べ、相手の実態を把握します。

これにより、交渉がうまくいかなかった場合の次の手段を見据えることができます。

第三段階:クーリングオフ等の法的手続き実行

クーリングオフが可能なケースでは、この期間内に書面を送付します。

内容証明郵便を使うことで、確実に通知したことの証拠を残します。

クーリングオフの通知を受け取った事業者は、法律上、速やかに返金しなければなりません。

こちらの「副業詐欺はクーリングオフできる?「申請方法と注意点」を詐欺解決のプロが徹底解説」という記事も併せてご覧ください。

クレジットカード払いの場合は、カード会社に支払い停止の抗弁を申し出ます。

必要な書類を揃えてカード会社に提出し、以降の引き落としを止めてもらいます。

銀行振込のケースでは、金融機関への口座凍結申請を行います。

この段階でも、早ければ早いほど口座に資金が残っている可能性が高まります。

第四段階:事業者との交渉

クーリングオフの通知や支払い停止の手続きを行った後、多くの場合、事業者から何らかの反応があります。

素直に返金に応じるケースもあれば、「返金はできない」と拒否してくるケース、あるいは一部だけの返金を提案してくるケースなどがあります。

なお、ライトストーン法務事務所では、法的根拠を示しながら事業者と交渉し、全額返金を求めます。

この交渉では、法律の知識と交渉のテクニックが重要になります。

たとえば、事業者が「規約に返金不可と書いてある」と主張してきても、その規約自体が消費者契約法に違反している場合は無効だと反論できます。

また、「サービスは提供したから返金しない」と言われても、提供されたサービスが契約内容と著しく異なることを証明できれば、債務不履行として返金を求められます。

交渉が難航する場合、次の段階として裁判外紛争解決手続き(ADR)や法的手続きに進むことを示唆することで、事業者にプレッシャーをかけることもあります。

実際、多くの事業者は裁判になることを避けたいため、ライトストーン法務事務所の事例では、この段階で和解により返金されるケースが少なくありません。

第五段階:法的手続きへの移行

交渉で解決しない場合は、法的手続きに移行します。

まずは内容証明郵便で正式な返金請求を行い、それでも応じない場合は訴訟を視野に入れます。

少額訴訟や通常訴訟を提起する準備として、訴状の作成、証拠の整理、相手方の住所や代表者の特定などを行います。

訴訟を提起すると、裁判所から事業者に訴状が送達され、第1回口頭弁論期日が指定されます。

訴訟を起こすこと自体が事業者に大きなプレッシャーとなり、この段階で改めて和解交渉が始まることも多くあります。

訴訟上の和解は、判決と同じ法的効力を持つため、相手が約束を守らない場合は強制執行ができるというメリットがあります。

最終段階:返金の実現

和解が成立した場合、和解条項に従って返金が行われます。

多くの場合、和解成立から1ヶ月以内に指定口座に振り込まれます。もし約束通りに振り込まれない場合は、和解調書に基づいて強制執行の手続きを取ることができます。

訴訟で判決が出た場合も、判決確定後に任意の支払いを待ちますが、支払われなければ強制執行に進みます。

強制執行では、相手の銀行口座や不動産、売掛金などの財産を差し押さえて、そこから返金を回収します。

振り込め詐欺救済法を利用したケースでは、分配手続きが完了すれば、金融機関から分配金が支払われます。

ただし、口座の残高が被害総額より少ない場合は、被害者間で按分されるため、全額は戻らないことがあります。

このように、返金までには数ヶ月の期間がかかることが一般的です。

ただし、クーリングオフやクレジットカードの支払い停止がスムーズに進めば、1ヶ月以内に解決するケースもあります。

重要なのは、被害に気づいた時点ですぐに行動を起こすことです。

時間が経つほど証拠が失われ、相手の資金も散逸してしまい、返金の可能性が下がってしまいます。

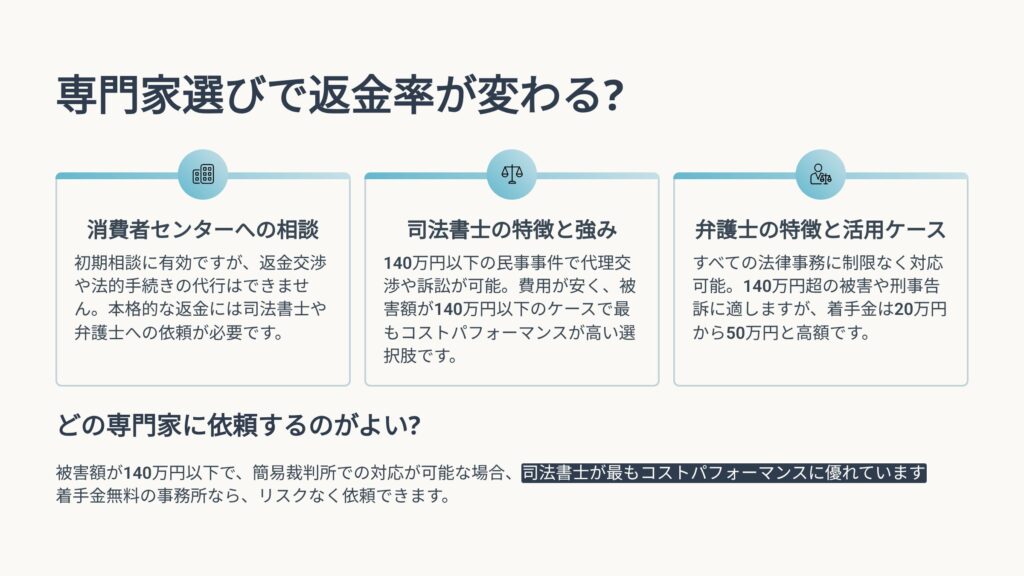

専門家選びで返金率が変わる?司法書士・弁護士・行政書士の違い

副業詐欺の返金を目指す際、どの専門家に依頼するかによって、対応できる範囲や費用、返金の成功率が変わってきます。

ここでは、主な法律専門家の特徴と、どのケースでどの専門家が適しているかを解説します。

消費者センターへの相談

副業詐欺の被害に遭った場合、まず消費者センターへの相談を検討する方も多いでしょう。

消費者センターは、事業者への助言やあっせんを行う行政機関であり、初期相談窓口として有効です。ただし、消費者センター自体が返金交渉や法的手続きを代行することはできないため、返金を本格的に目指す場合には、司法書士や弁護士といった法律専門家への依頼が必要になります。

消費者センターを利用した返金の可否や具体的な対応範囲については、別記事「副業詐欺は消費者センターで返金できる?対応範囲と限界を解説」で詳しく解説しています。

司法書士の特徴と強み

司法書士は、法律文書の作成や登記手続きの専門家として広く知られていますが、実は債務整理や消費者トラブルの解決についても高い専門性を持っています。

特に認定司法書士は、140万円以下の民事事件について、代理人として交渉や訴訟を行うことができます。

副業詐欺の返金案件は、被害額が140万円以下のケースが全体の約7割を占めており、そのようなケースでは司法書士が最もコストパフォーマンスの高い選択肢となります。

司法書士の大きなメリットは、弁護士よりも費用が弁護士より安く設定されていることが多く、返金という点では弁護士と変わらない点です。

司法書士法人ライトストーン法務事務所の場合、着手金は無料で、返金が成功した場合のみ成功報酬をいただく完全成功報酬制を採用しています。

これは、依頼者にとってリスクがほとんどない料金体系です。

しかも、ライトストーン法務事務所では副業詐欺を中心に業務を行ってきたことから消費者トラブルの実務経験が豊富で、クーリングオフやクレジットカードの支払い停止抗弁、消費者契約法の適用など、実務的なノウハウを持っています。

特に悪質業者との交渉においては、業者側も司法書士や弁護士が代理人についたことで、態度を変えることが多く、個人で交渉するよりも返金の成功率が大幅に上がります。

弁護士の特徴と活用すべきケース

弁護士は、すべての法律事務について制限なく対応できる法律専門家です。

司法書士の140万円という制限がないため、140万円を超える被害に遭った場合は弁護士に依頼する必要があります。(被害額140万円の場合は司法書士は対応が可能です。)

また、刑事告訴を伴うケースなども、弁護士の方が適していることがあります。

特に組織的な詐欺事件で、警察や検察との連携が必要な場合は、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼することで、民事と刑事の両面から対応することができます。

ただ、弁護士の費用は、一般的に着手金が20万円から50万円、成功報酬が回収額の20%から30%程度です。

つまり、140万円以下の返金を目指す場合、最着手金と成功報酬を差し引くと手元にはほとんど何も残らないか、むしろマイナスになってしまうという状況が生まれる可能性があります。

そのため、被害額が140万円以下の場合は、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

ライトストーン法務事務所が弁護士より優れている点について「副業詐欺の相談なら弁護士?司法書士でも安心な理由を解説」を併せてご覧ください。

行政書士の役割と限界

行政書士は、許認可申請や契約書作成などを専門とする資格者ですが、他人の法律事務を代理することはできません。

つまり、行政書士は被害者に代わって事業者と交渉したり、訴訟を起こしたりすることはできません。

ただし、行政書士はクーリングオフの通知書や契約解除通知書などの書面作成を依頼することができます。

費用も比較的安く、1万円から3万円程度で書面作成を依頼できることが多いです。

自分で交渉する意思と能力がある場合で、法的に正確な書面を作成してもらいたいというニーズには、行政書士が適しています。

しかし、副業詐欺の事業者は、個人からの請求には応じないことが多く、専門家の代理交渉が不可欠なケースがほとんどです。

そのため、返金を確実に実現したいのであれば、代理権を持つ司法書士や弁護士に依頼することをお勧めします。

どの専門家に依頼するのがよい?

被害額が140万円以下で、訴訟になっても簡易裁判所で対応できるケースであれば、司法書士が最もコストパフォーマンスに優れています。

特に着手金無料の事務所であれば、リスクなく依頼できます。

被害額が140万円を超える場合や、刑事告訴も視野に入れる必要がある場合は、弁護士に依頼すべきです。

自分で対応する覚悟があり、専門家には書面作成だけを依頼したい場合は、行政書士という選択肢もありますが、その場合でも交渉が難航したら、すぐに司法書士や弁護士に切り替える柔軟性を持っておくことが重要です。

専門家選びで最も大切なのは、副業詐欺や消費者トラブルの経験が豊富かどうかです。

資格の種類よりも、これまでに同様のケースを何件扱い、どのくらいの成功率を達成しているかが、実際の返金可能性に直結します。

初回相談で、過去の実績や具体的な対応方針をしっかりと確認しましょう。

返金に失敗する4つのパターンとその回避法

返金を目指して行動を起こしても、やり方を間違えると失敗してしまうことがあります。

ここでは、よくある失敗パターンとその回避法を解説します。

失敗パターン1:自分だけで交渉しようとして証拠を失う

被害に遭った直後、感情的になって事業者に電話やメールで抗議してしまう人がいます。

「騙された!返金しろ!」と一方的に主張しても、相手は「契約通りにサービスを提供している」「規約に同意したはず」などと反論し、まともに取り合ってくれません。

さらに問題なのは、感情的な交渉の中で、相手から「では一部だけ返金する」「今すぐ決めてくれるなら半額返す」などの提案を受け、安易に合意してしまうケースです。

こうした部分的な和解に応じてしまうと、残りの金額について後から請求することが難しくなります。

また、交渉の過程で、事業者から「返金の代わりに別のサービスを提供する」などと言われ、結局さらに損をするケースもあります。

回避法としては、まず証拠をしっかり保存した上で、専門家に相談してから交渉を始めることです。

自分で交渉する場合でも、相手とのやり取りはすべて記録し、安易な妥協はしないことが重要です。

特に「これで終わりにする」という内容の合意書にサインすることは、後の法的手段を放棄することになるため、絶対に避けるべきです。

失敗パターン2:クーリングオフ期間を過ぎてから行動する

クーリングオフは非常に強力な制度ですが、期限が厳格に定められています。

契約書面を受け取ってから20日間(または8日間)を1日でも過ぎると、原則としてクーリングオフはできなくなります。

よくあるのが、「怪しいと思ったけど、もう少し様子を見よう」と判断を先延ばしにしているうちに期限が過ぎてしまうケースです。

また、事業者から「今解約すると違約金が発生する」「もう少し続ければ結果が出る」などと引き止められ、そのまま期限が過ぎてしまうこともあります。

回避法は、契約した時点で契約書面をしっかり読み、クーリングオフ期間を確認しておくことです。

そして、少しでも「おかしい」と感じたら、期限内にすぐにクーリングオフの手続きを行うことです。迷っているなら、とりあえずクーリングオフの通知を出してしまうという判断も有効です。

クーリングオフは無条件で解除できるため、「やっぱり続けたい」と思えば、後からまた契約し直すこともできます。

ただし、クーリングオフ期間を過ぎても、他の法的手段(消費者契約法、詐欺取消など)が使える場合は多く、専門家が対応することが可能なケースも多いので諦めずに相談することが重要です。

失敗パターン3:証拠が不十分なまま請求する

返金を実現するには、契約内容と実際に提供されたサービスが異なること、事業者が虚偽の説明をしたこと、などを証明する必要があります。

しかし、証拠が不十分だと、こうした主張が認められません。

特に問題となるのが、広告や勧誘時の説明内容を記録していないケースです。

「営業マンが『絶対稼げる』と言った」と主張しても、それを証明する録音や記録がなければ、相手は「そんなことは言っていない」と否定できます。

また、契約書や規約をきちんと保管していないため、自分がどのような条件で契約したのかを証明できないこともあります。

回避法としては、契約する前から証拠を意識することです。

広告のスクリーンショット、営業トークの録音、メールやLINEのやり取りの保存、契約書や規約のコピーなど、あらゆる資料を残しておきます。

すでに契約してしまった後でも、事業者とのやり取りは必ず記録に残しましょう。

電話での会話は録音し、対面での会話はメモを取ります。

また、提供されたサービスの内容や、実際に作業した記録なども証拠になるため、細かく記録しておくことが重要です。

ただ、どの証拠が必要かわからなければ専門家に相談するようにしましょう。

失敗パターン4:返金額が弁護士費用を下回る

副業詐欺の被害に遭い、弁護士に相談して返金交渉を依頼し返金に成功したものの、結果的に費用倒れになってしまったというケースは実際に存在します。

被害額が比較的少額の場合、一般的な法律事務所では案件の規模に関わらず一定の着手金を設定しているため、たとえ返金に成功しても、弁護士費用を支払った後に手元にほとんどお金が残らない、場合によっては赤字になってしまうことがあります。

多くの法律事務所では、着手金として20万円から30万円程度を設定しており、さらに返金に成功した場合の成功報酬として回収額の20%から30%程度が加算されます。

そのため、返金が成功しても返金額が10万円や20万円といった少額の場合、着手金だけで被害額を大きく上回ってしまい、着手金と成功報酬を差し引くと手元にはほとんど何も残らないか、むしろマイナスになってしまうという状況が生まれます。

このような費用体系になっている理由は、弁護士の業務内容や交渉にかかる時間は、被害額の大小にあまり関係がないためです。

被害額が10万円でも100万円でも、証拠を整理し、相手方と交渉し、必要に応じて法的手続きを進めるという業務の流れは基本的に同じであり、弁護士が投入する労力もほぼ同じです。

そのため、多くの法律事務所では案件の規模に関わらず一定の着手金を求めるという料金体系を採用しています。

弁護士の立場からすれば合理的な料金設定ですが、被害者の立場からすれば、返金されても費用でほとんど消えてしまうので返金には成功しても手元にお金が戻らない、ひどい場合にはむしろ費用負担が増大するということになります。

このような費用倒れの問題を避けるためには、副業詐欺に特化した料金体系を持つ専門家を選ぶことが重要です。

司法書士法人ライトストーン法務事務所では、相談料・着手金を完全無料とし、返金に成功した場合のみ適正な成功報酬をいただく形をとっています。

これにより、被害額が少額であっても費用倒れになる心配がなく、返金された金額から報酬を差し引いた後でも、被害者の手元に相応の金額が残るよう配慮されています。

ライトストーン法務事務所の返金実績と選ばれる理由

ライトストーン法務事務所は、副業詐欺・情報商材詐欺の返金請求に特化した法務事務所として、2,000件以上の解決実績を持ち、高い返金成功率を達成しています。

こちらは紹介動画となっておますので併せてご覧ください。

着手金無料・完全成功報酬制というリスクゼロの料金体系

当事務所の最大の特徴は、着手金が一切不要で、返金に成功した場合のみ成功報酬をいただく完全成功報酬制を採用している点です。(ただし、事案によっては費用が発生することもあります。)

これは、「返金できなければ費用を払う必要がない」という、依頼者にとってリスクがほとんどない料金体系です。

多くの弁護士事務所では、依頼時に着手金が必要ですが、当事務所では初期費用ゼロで返金請求を開始できます。

特に、副業詐欺で既にお金を失っている被害者の方にとって、さらに高額な着手金を用意することは大きな負担です。

当事務所の料金体系なら、経済的な不安なく返金請求に取り組むことができます。

成功報酬は回収額に応じて設定されており、返金額が大きければそれに応じた報酬をいただき、返金額が少なければ報酬も少なくなるという、フェアな仕組みです。

副業詐欺・情報商材詐欺に特化した専門性

当事務所は、副業詐欺と情報商材詐欺の返金請求に特化しており、この分野での経験とノウハウが豊富です。

様々な手口のパターン、効果的な交渉方法、裁判での勝ち筋など、実務で培った知識を活かして対応します。

特に、悪質な事業者は同じような手口を繰り返していることが多く、当事務所では過去の事例データベースを活用して、その事業者に対する最適な対応策を選択できます。

また、同じ事業者に対する複数の被害者からの相談があれば、共同で対応することでより強力な交渉が可能になります。

迅速な対応で返金の可能性を最大化

返金請求において時間は非常に重要な要素です。

詐欺業者は資金をすぐに移動させるため、早期に対応するほど回収の可能性が高まります。

また、クーリングオフなど期限のある手段を活用するためにも、スピードが求められます。

当事務所では、相談をいただいてから初期対応までのスピードを重視しており、緊急性の高いケースでは即日対応することもあります。

しかも、受付時点から司法書士が対応しますので、法律のプロとして返金に必要な情報などキャッチし返金可能性を高めます。

また、相手事業者への通知書送付、クレジットカード会社や銀行への連絡など、複数の手段を並行して進めることで、返金実現までの期間を短縮します。

徹底した証拠収集と法的根拠の構築

返金請求を成功させるには、法的に正確な主張と、それを裏付ける証拠が不可欠です。

当事務所では、依頼者が持っている資料を丁寧に分析するとともに、必要に応じて追加の証拠収集をサポートします。

たとえば、広告の魚拓(アーカイブ)取得、相手事業者の登記情報や過去の訴訟歴の調査、同業他社との比較による誇大広告の立証など、多角的なアプローチで証拠を固めます。

また、法律の専門家として、どの法的根拠が最も有効かを判断し、訴訟になっても勝てる論理構成を組み立てます。

相手事業者との粘り強い交渉力

悪質な事業者は、個人からの返金請求には応じないことが多いですが、法律の専門家が代理人として交渉すると、態度を変えることが少なくありません。

当事務所の司法書士は、法的根拠を明確に示しながら、冷静かつ粘り強く交渉を進めます。

相手が「返金できない」と主張してきても、その理由が法的に正当かどうかを検討し、不当であれば法的手段を取ることを示唆しながら、返金を引き出します。

また、一部返金などの妥協案を提示されても、依頼者の利益を最大化するために、安易に妥協せず交渉を続けます。

訴訟も見据えた総合的な対応

交渉で解決しない場合は、訴訟を含む法的手続きに進みます。

当事務所の認定司法書士は、140万円以下の民事事件について簡易裁判所での訴訟代理権を持っており、訴状の作成から法廷での弁論まで、すべて対応できます。

訴訟は最終手段ですが、訴訟を起こすこと自体が相手にプレッシャーを与え、和解を引き出す効果があります。

また、訴訟を前提とした交渉を行うことで、相手に「この依頼者は本気だ」と認識させ、交渉を有利に進めることができます。

実際にあった副業詐欺の返金事例

ここでは、実際にライトストーン法務事務所で返金に成功した事例を紹介します。

クーリングオフ事例:20代・女性「被害・請求額105万円 ▶ 回収額105万円(100%回収)」

副業サイトを見て、高収入を稼げるならとLINE登録をしたのが始まりでした。相手からメッセージが来て、仕事をいただくには「約2万円程度の電子書籍」の購入が必要だと言われ支払いました。

さらに購入後の個別説明を電話で受けたとき、高額のコンサル契約をさせられ、言われるがままに支払ってしまいました。

色々調べたところ、同じような被害にあっている人がいるのを知り、サポートセンターに解約したいと電話したところ「ちゃんと稼げるので安心してもらって大丈夫」「解約する場合、全額は返ってこない(ほとんど返ってこない)」と言われました。

もう、自分が詐欺にあっているのかさえも判断がつかず石田先生に相談をしました。もう不安でどうしていいかわからずでしたが本当に助かりました。ありがとうございます。

こちらはクーリングオフの事例ですが、100%回収に成功しています。また、不安でどうしていいかわからない場合は、早めに相談したほうがメンタル的にも楽になるでしょう。

返金事例:20代・男性「被害・請求額95万円 ▶ 回収額71万円(74%回収)」

副業をするためにネットやSNSで検索をしている時期に、InstagramのDMでメッセージが届きました。副業で稼いでいる人をフォローしたからだと思います。DMでは副業の話を持ち掛けられ、まずはLINE登録した上で、LINEで紹介されていたコピペで稼げる仕事を選びました。

その際に、1回だけマニュアルの購入が必要と言われました。「稼げるノウハウだから、少しお金がかかるのは仕方ない」と言われて、納得して支払いました。しかし、その後の連絡で、稼ぐためには高額のサポートプラン契約が必要と言われたんです。

お金がないと話したところ、「必ず儲かるから大丈夫」と言われた上で、消費者金融への借入れを勧められ、言われるがままに借金をして、サポートプランを契約しました。

その話をした友人より「騙されていないか?」「普通、消費者金融は勧めないでしょ」と指摘され、ネットで調べて情報商材詐欺かもしれないと不安になり、石田先生に相談をしました。自分ではどうにもできないので、返金されたのが嬉しいです。

こちらの男性はDMから始まり、マニュアルの購入、さらには借金するようにいわれサポートプランの契約までしてしまいました。友人からの指摘で気付きましたが、自分ではどうにもできないと困って当事務所にご相談いただきました。

返金事例:30代・女性「被害・請求額65万円 ▶ 回収額65万円(100%回収)」

収入を増やしたくて副業を探していたところFX投資詐欺にあいました。Instagramからメッセージが届き、「必ず稼げる」「初心者でもできる」といわれFXに興味を持ちました。

何度かメッセージでやりとりをした上で、直接会って話を聞きました。稼げるようにするための「マニュアル」や「オンライン勉強会」「LINEサポート」もあるということで、高額の指導料を支払いました。

しかし、教えてくれる内容やサポート対応に不安を覚えて、調べたところ詐欺だとわかったんです。

お金を取り返せるなら取り返したいと思い、石田先生にご連絡をしました。全額返金されたので良かったです。ありがとうございます。

収入を増やしたくて詐欺にあう事例は数多くあります。こちらは高額の指導料を支払ったものの、詐欺だとわかってご相談いただき解決した事例です。

これらの事例を見てもわかると思いますが、副業詐欺に特化した専門家へ相談すれば返金できる可能性はあります。

よくある質問(FAQ)

副業詐欺の返金についてライトストーン法務事務所に寄せられるよくある質問をまとめてみました。

Q1. 副業詐欺で支払ったお金は本当に返ってくるのでしょうか?

必ずしも全額が戻るわけではありませんが、返金の可能性は十分にあります。

クーリングオフや消費者契約法の取り消し、チャージバックなどの制度を使えるケースもありますし、専門家を通じた交渉で返金が実現することも多くあります。

Q2. 被害に気付いてから時間が経ってしまった場合でも返金できますか?

時間が経過しているほど難しくはなりますが、証拠が残っていれば返金の可能性はあります。

業者の所在が確認できれば交渉の余地は残りますし、支払い方法によっては返金を求められる場合もあります。

まずは専門家に相談して現状を確認することが大切です。

Q3. 返金請求をすると逆に訴えられたりしませんか?

正当な返金請求を行うことで訴えられる心配は基本的にありません。

むしろ業者の方が違法行為をしているため、法的に不利なのは相手側です。

安心して行動してください。

Q4. ライトストーン法務事務所に依頼すると費用はどれくらいかかりますか?

着手金0円(※事案による)で依頼できます。

解決しないまま高額な費用だけがかかるという不安を抱かずに済む点が大きなメリットです。

詳しくは相談の際に見積もりを確認できます。

Q5. 副業詐欺かどうか判断できない場合でも相談してよいですか?

もちろん可能です。契約の内容が詐欺にあたるかどうかは専門家でなければ判断が難しい場合があります。

まずは無料相談を利用し、自分のケースが返金請求の対象となるかを確認するとよいでしょう。

まとめ:副業詐欺の返金は諦めずに専門家に相談を

副業詐欺の被害に遭ってしまったとしても、決して諦める必要はありません。

この記事でご紹介したように、法律は消費者を守るための様々な手段を用意しており、適切に活用すれば返金を実現できる可能性は十分にあります。

重要なのは、被害に気づいたらすぐに行動を起こすことです。

時間が経つほど証拠が失われ、相手の資金も散逸し、法的手段も使いにくくなります。

そして、自己判断で進めるのではなく、早期に専門家に相談することで、最も効果的な方法を選択し、返金の可能性を最大化できます。

司法書士法人ライトストーン法務事務所では、副業詐欺・情報商材詐欺の返金請求を専門に扱っており、着手金無料・完全成功報酬制で対応しています。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

あなたの大切なお金を取り戻すために、私たちが全力でサポートいたします。

下記までお電話ください(スマホの方はタップで通話できます)